[황소영 변호사] 국제이혼 - 아이의 양육권을 가져오는 것이 가능할까요?

페이지 정보

본문

Q. 저는 일본인 아내와 결혼한지 4년이 되었습니다.

아들도 이제 3살이 되어 어린이 집에 다니고 있고요.

그런데 아내가 저 몰래 외도한 사실을 알게 되었습니다.

저는 신뢰를 저버린 아내와 더이상 살고싶지 않고, 아내도 이에 동의하였습니다.

문제는 아이를 제가 키우고 싶은데, 아빠도 양육권을 가질 수 있나요?

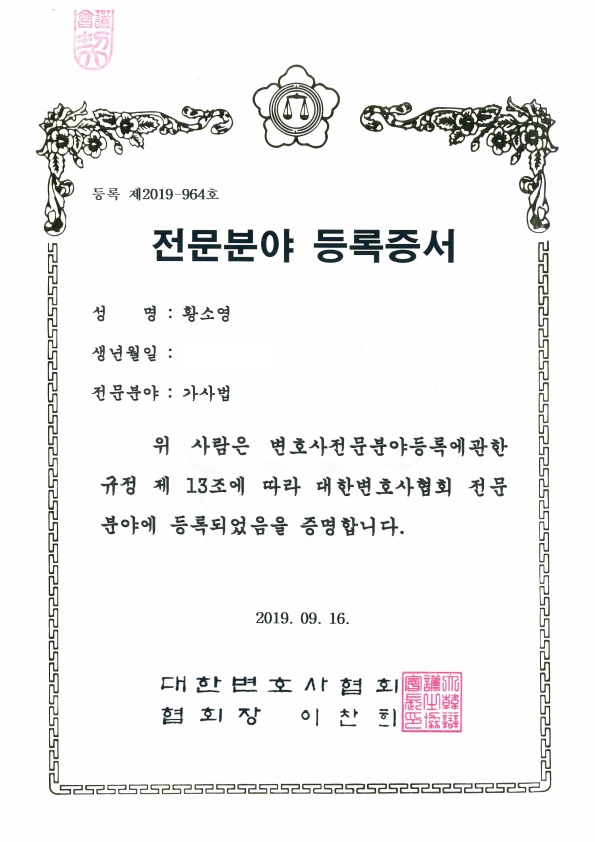

A. 안녕하세요. 황소영 변호사입니다.

국제 이혼의 경우, 먼저 부부가 살고있는 국가가 어디인지 살펴보아야 합니다.

만일 부부가 일본에서 거주하고 있었고, 아직도 일본에서 머무는 중이라면 일본의 가정법원에서 재판을 받아야할 수도 있기 때문입니다.

제56조(혼인관계에 관한 사건의 특별관할)

① 혼인관계에 관한 사건에 대해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법원에 국제재판관할이 있다.

1. 부부 중 한쪽의 일상거소가 대한민국에 있고 부부의 마지막 공동 일상거소가 대한민국에 있었던 경우

2. 원고와 미성년 자녀 전부 또는 일부의 일상거소가 대한민국에 있는 경우

3. 부부 모두가 대한민국 국민인 경우

4. 대한민국 국민으로서 대한민국에 일상거소를 둔 원고가 혼인관계 해소만을 목적으로 제기하는 사건의 경우

법제처-국제사법

뿐만 아니라 역시 부부가 어느 나라에서 거주했는지에 따라 어떤 법으로 재판 받을 수 있는지가 달라질 수 있습니다.

만일 부부가 모두 외국인이라면 국제사법에 의해 외국법에 따라 재판을 받게 될 가능성이 큽니다.

제64조(혼인의 일반적 효력)

혼인의 일반적 효력은 다음 각 호의 법의 순위에 따른다.

1. 부부의 동일한 본국법

2. 부부의 동일한 일상거소지법

3. 부부와 가장 밀접한 관련이 있는 곳의 법

법제처-국제사법

대한민국 국민이라면 대한민국 법원에서, 대한민국 법에 의하여 재판을 받는 것이

당사자의 정보 수집이나, 소송 절차에 대한 경제성, 방어권 보장 등의 방면에서 유리할 수 있습니다.

만일 당사자가 한국에 있는데 외국에서 소송을 진행하게 되면,

재판 출석이 어렵고 즉각적인 대응역시 어려울 수 있기 때문입니다.

국제이혼에는 이러한 쟁점이 있어 국제 이혼 상담시 어느 나라에서 혼인관계를 맺게 되었는지,

부부가 어느 나라에서 거주를 하였는지

공동 재산을 어느 나라에서 관리 하고 있었는지 등 다양한 정보를 알 필요가 있습니다.

만일 상담자분이 한국에서 혼인 생활을 지속하였다는 가정 한다면,

이 사건은 위에서 살펴본 국제사법에 따라 한국법원에서 한국법에 의하여 재판을 받을 수 있겠습니다.

그런데 혹시 대한민국에서 재판을 받는다면 아빠가 양육권을 가져가는 것이 어렵진 않을까요?

보통 의뢰인들은 미성년 자녀에 대한 양육권을 어머니 쪽이 가져간다고 생각합니다.

실제로도 육아의 부담은 어머니 쪽이 더 많이 지는 경우가 압도적으로 많기 때문에 그러한 결정이 내려지는 경우가 많습니다.

그러나 통상적으로 그렇다고 하여 양육자가 반드시 어머니로 지정되는 것은 아닙니다.

우리법원에서는 미성년자 자녀의 양육권에 대해 판단할 때,

미성년자 자녀의 복리를 가장 크게 고려하기 때문입니다.

자의 양육을 포함한 친권은 부모의 권리이자 의무로서 미성년인 자의 복지에 직접적인 영향을 미친다. 그러므로 부모가 이혼하는 경우에 부모 중에서 미성년인 자의 친권을 가지는 사람 및 양육자를 정함에 있어서는, 미성년인 자의 성별과 연령, 그에 대한 부모의 애정과 양육의사의 유무는 물론, 양육에 필요한 경제적 능력의 유무, 부 또는 모와 미성년인 자 사이의 친밀도, 미성년인 자의 의사 등의 모든 요소를 종합적으로 고려하여 미성년인 자의 성장과 복지에 가장 도움이 되고 적합한 방향으로 판단하여야 한다.

대법원 2012.4.13. 선고 2011므4719 판결

앞서 다른 판례로도 아버지가 양육권을 가지게 된 사례를 살펴본바가 있습니다.

미성년 자녀의 성별과 양육자의 경제적 능력, 양육자와 친밀도 등을 모두 고려하여 판단된 사례였지요.

따라서 대한민국에서 재판을 받는다고 할지라도

아버지가 아이를 양육해야한다는 주장을 소명자료와 함께 제출한다면

아버지도 아이의 양육권을 득할 수 있다 할 것입니다.

만일 미성년자 자녀를 양육하고자 한다면 자신이 자녀가 자라나는 육체적, 정신적 환경을 얼마나 잘 조성해 줄 수 있는지

법원에 진정성 있는 설득과 그에 맞는 소명자료를 제출할 필요가 있습니다.

관련링크

- 이전글[임영근 변호사] 분양계약 입주지연 손해배상청구의 핵심 24.04.04

- 다음글[정관영 변호사] 인사노무 법률 자문 - 보상휴가제도 도입의 법적 리스크는? 24.04.04

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.